現在進めているのは「裾刈り」と言う作業。

お茶の木と木の間(畝間)に伸びた枝葉を刈り落とし歩きやすくする作業になります。

お茶の木の畝間に接した部分を「裾部」などと言うため、作業の名前は裾刈りになりますね。

この作業で注意しているのはなるべくまっすぐに刈るということです!

地形の関係であえて曲げている場所もありますし、ついつい曲がってしまう事もありますが、出来るだけ刈った部分が途中で曲がったりしないようにするのがポイントになります。

今回はその理由についてまとめて行きたいと思います。

その後の作業を楽にするために

なるべく真っ直ぐに裾刈りをしたい理由、結論から申し上げるとその後の作業を楽にするためになります。

裾刈り作業をした後にナラシ作業などお茶の木を刈り整える作業を行うのですが、ナラシ作業や収穫作業で使用する機械は二人で持って使用する物になります。

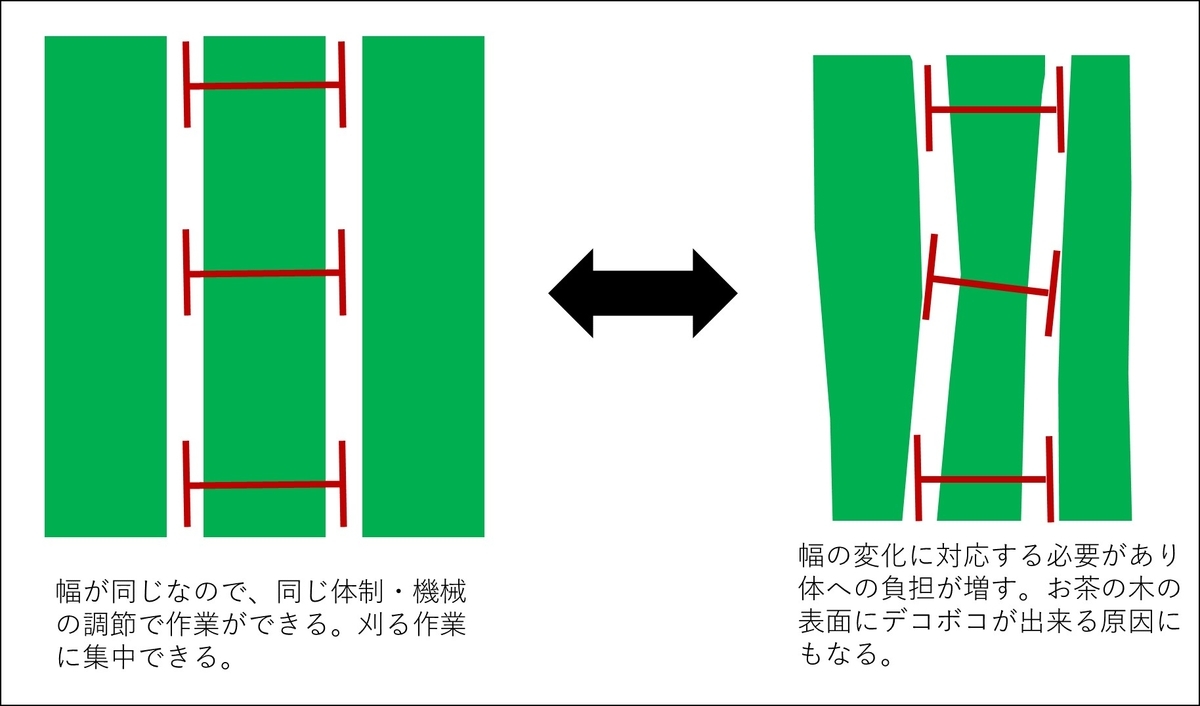

持ち手の角度や長さは調節できるため畝の幅や使用者の体格に合わせて調節できるのですが、途中でお茶の木の幅が変わってしまうと体で調節する必要が出てきます。

短期間であれば問題ないのですが、幅がコロコロ変わるのが続くと体への負担も増していきます。

当然体への疲れが溜まっていき作業効率は低下しますね。

また幅への対応にも意識を向ける必要があり刈る作業へ集中できなくなるため、お茶の木の表面がデコボコしてしまう事があるのです。

お茶の木の表面がデコボコしてしまうと、生育に差が出来たり収穫時に古い葉っぱが混入する可能性が高まります。

真っ直ぐに裾刈りを行うのは、このような問題を少しでも回避しナラシなどの作業を楽に行えるようにする一面があるのです。

・ナラシなどの作業を楽に行えるようにする

・結果としてお茶の木の表面のデコボコの発生を防ぐ

これらが主な目的になります。

見た目の美しさは、ただ見た目が良いだけではありません。

ちゃんとした理由があり、結果として見た目が美しくなるのです!